埼玉県児玉郡市

地域情報

児玉郡市相談支援協働体制

埼玉県本庄市、児玉郡美里町、神川町、上里町(1市3町)

人口規模

約13.2万人

(1市3町 合計)

基幹相談支援センター

1か所

地域生活支援拠点等

設置済み

1市3町による面的整備

相談支援事業所

特定相談支援事業所

13

事業所

うち委託相談支援事業所は3か所

- 身体障がい者1か所

- 知的障がい者1か所

- 精神障がい者1か所

児玉郡市障害者基幹相談支援センターYou&Iほみか

センター長 福田貴宏

協働体制の経緯と構築までのプロセス

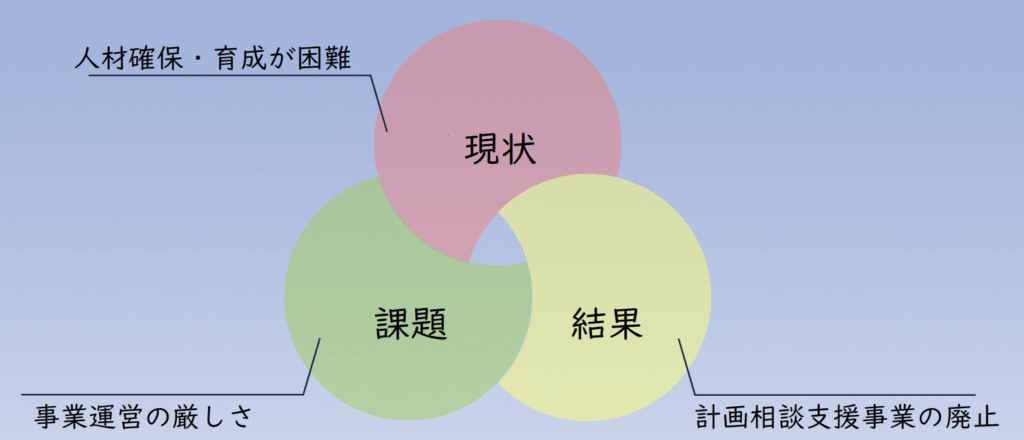

地域の課題

常勤専従の相談支援専門員が少ない

事業所が増えず閉鎖されるケースも出てきた

- 令和6年1月

-

基幹相談支援センター開設。基幹相談支援センターとして、地域の相談支援体制を整備するにあたり、上記地域課題の解決を真剣に考える。事業所の収支?、相談支援専門員の孤独感?「そうだ!協働体制という手がある。」さっそく情報を集め準備に取り掛かった。行政にも協力をお願いした。

- 令和6年2月

-

1市3町の行政と基幹相談支援センター合同で、事業者向けの説明会を実施。説明会には、相談支援専門員ともに、可能な限り経営判断ができる人にも参加して頂けるように呼びかけをおこなった。

- 令和6年3月

-

5事業所の参加が決定。兼務だった相談支援専門員を常勤専従にしてくれた事業所もあった。基幹相談支援センターが協定書の締結に5事業所を走り回った。

- 令和6年4月

-

協働体制開始。基幹相談支援センターは個別ケースを持たないため、直接的に参加はしていないが、事例検討会、伝達会議に参加している。

現在の協働体制の仕組み

- 事業所等

-

- 5事業所(特定・障害児)常勤専従10名、兼務非常勤等3名

- 基幹相談支援センター(現時点ではリーダーシップを取っているが、将来的にはオブザーバーとしての参加にしていきたい。)

- 体制

-

- 機能強化型I

- 事例検討会

伝達会議 -

- Zoomと対面のハイブリッド開催。

- Zoomは毎週火曜日の朝9:00~9:40。絶対に時間延長しないことになっているので、10時からの訪問等に間に合う。

- 対面は月に1回の協議会(相談支援部会)の前に実施。

- 事例検討会の事例提出者は、特別な事前準備はせず、大正大学名誉教授の近藤直司先生が推奨する5分間スピーチ方式で実施。

- 協働体制メンバーの業務負担を減らすため、会議の進行と議事録作成は基幹相談支援センターが実施。将来的にはメンバーに交代で任せたいと考えている。

- 24時間体制及び事業間の連携

-

- 各事業所毎に体制をつくり実施。

- メンバーでLINEグループ(参加は任意)を組み、緊急対応等の困ったことがあれば、このグループを通じて相談して良いことになっている。

協働体制がうまくいった理由

キーワードは、

相談支援専門員の事務負担を増やさない!

- 伝達会議等の議事録は基幹相談支援センターが作成、事例検討会は事前準備なし等、協働体制を組むことで相談支援専門員の負担を増やさないように考えた。

- 訪問・面談等に当てられる時間を減らさないように考慮した。(伝達会議はZoom利用、朝9時から最大40分間、時間延長なし)

- 体制届の作成、協定の締結、協働体制実施後から当面の間まで、基幹相談支援センターがリーダーシップを取った。

- 機能強化型加算を算定できていない事業所に、機能強化型Iの収支シミュレーションを提示したことで、各事業所が抱えていた収支の問題について解決できそうな雰囲気を感じてもらえた。

- 地域の相談支援体制を充実させたいという目的に、行政、地域の相談支援事業所、基幹相談支援センターが協力できた。

効果・成果・課題

- ZOOMや対面を通じて、メンバー同士の接触機会が増えたので親近感が増した。(ザイオンス効果)ちょっとしたことでも、他のメンバーに聞きやすくなった。(メンバー)

- 相談件数の少ない事業所は、他の事業所のケースを共有でき、経験値を共有できるので成長スピードが早くなった。(メンバー)

- それぞれの事業所の得意分野(知的、身体、精神、障害児)が違うので、わからないことを聞いて勉強できたり、適切な事業所に依頼しやすくなったりした。(メンバー、基幹スタッフ)

- 事例検討会で扱った事例は、そこで終わりでなく、以降の伝達会議や事例検討会で経過を追えるのが良い。(メンバー、基幹スタッフ、行政)

- 機能強化型Iの報酬ってすごいんです。(請求事務担当者)

- 基幹相談支援センターがリーダーシップをとって地域全体で協働体制に取り組んだので、参加していない事業所に疎外感を与えないようにしていきたい。

- 協働体制の事例検討会等で出てきた課題等を協議会にあげて検討していく仕組みを作っていきたい。(協働体制と通じて個から地域への仕組作り)

地域へのメッセージ・今後の展望

協働体制はメリットしかないと言っても良い!

相談支援専門員のみなさん、毎日、毎日、面談して、電話して、計画書作って、署名もらって、行政へ提出。そしてまた面談して・・・困ったことがあっても誰にも相談できない。「今の私の支援は正しかったの?」誰も教えてくれないし、立ち止って振り返ってもわからない。せめて誰かに愚痴くらいは言いたい。そう感じたことはありませんか?そう感じたのであれば、あなたはきっと「個」で仕事を頑張っているのですね。

しかし、協働体制を組むことで、「個」から「チーム」での仕事に変わります。それも近すぎず、遠すぎずの程よい距離感の「チーム」です。チームって本当に心強いですよ。愚痴も言い放題です(笑)

私たち児玉郡市協働体制チームは、このチームを通じて「個から地域へ」の仕組みを作り、地域をさらに活性化できればと考えています。

協働体制実施への第一歩は、興味をもったあなたが、近くの相談支援専門員や行政の職員さん、基幹相談支援センター、誰にでも良いので「協働体制やりませんか?」って声をかけてみることだと思います。ぜひやってみてください。本当にオススメです!

兵庫県加古川市

地域情報

つながり合い、ともに進める相談支援

協定がつくる支援の心強さ

【兵庫県 加古川市 事例】

人口規模

約26万人

基幹相談支援センター

1か所

相談支援事業所の数

27か所

地域生活支援拠点等

面的整備にて対応

協働体制の経緯と構築までのプロセス

利用者は障害福祉サービス利用をあきらめてしまうケースも…

計画相談支援事業所が安定運営できるモデルケースを作りたい

協働体制の仕組み

名称)ここからnet

- 協定締結年月日

-

令和6年10月10日

- 市指定許可年月日

-

令和6年11月1日

- 協働体制➀

-

6法人6事業所

- 協働体制➁

-

相談支援専門員8名(うち現任研修修了者6名)

- 計画相談支援費の区分

-

機能強化型サービス利用支援費Ⅰ

協働体制がうまくいった理由

- 報酬の増加

-

運営面の課題が共通

基本報酬の増額により事業所運営が安定する - 定例化

-

定例会議開催日時の固定

日程調整をする負担が無くなる - 一体化

-

各種会議の一体的な実施

会議ごとに参集する負担が軽減される - オンライン

-

SNSビデオ通話による会議

移動時間がないため通常支援へ移りやすい - 集合会議

-

ランチ会議の実施

ランチを囲み会議を通してリフレッシュ

効果・成果・課題

- ひとりじゃない、チームでの支援

-

対応が難しいことでも、協働体制のなかでケースの共有することで支援についてのアドバイスを得たり、振り返りをすることができる

- 情報の共有や協働

-

- 情報共有ができることで情報提供がタイムリーになる

- BCP、虐待防止委員会などの委員会開催を協働で実施

- 事業所運営の安定

-

- 報酬増により、安定した運営が可能

- システムの導入など支援環境の整備につながる

地域へのメッセージ・今後の展望

- 複数事業所での協働体制を目指す前には…

-

- 何から始めたらいいかわからない

- 会議や議事録作成の機会が増えると業務を圧迫するのでは

- ひとりのほうがラクなのでは

- 協働体制を組んでみて

-

- 報酬が上がり運営が安定した

- 協働事業所間で情報共有や支援について相談ができる

- 自立支援協議会などの取り組みに積極的になった

(展望)

計画相談支援事業所が元気な加古川市を目指して!

協働の取り組みは支援の質の向上につながるとして、今後、加古川市では協働体制を推進をしていく方針

山梨県甲斐市

地域情報

~地域で支え合う、あたらしい相談支援の形~

人口

約7.5万人

市内相談支援事業所数

13か所

基幹相談支援センター

甲斐市障がい者基幹相談支援センター

運営

社会福祉法人

甲斐市社会福祉協議会

体制

- 主任相談支援専門員 配置

- 委託相談機能あり

市の支援体制

自立支援協議会事務局

障がい者支援課・

基幹相談支援センター

地域生活支援拠点等

面的整備型で

整備済み

虐待防止センター

障がい者支援課・

基幹相談支援センター

協働体制の経緯と構築までのプロセス

- 合同会社TAK

- 相談支援事業所ふくろうの窓

- 社会福祉法人ぎんが福祉会

- 相談室りゅうおう

- 合同会社SunS

- 相談支援事業所Color

- 2024年1月、「ふくろうの窓」と「Color」が協定を開始

-

Colorが初任者研修修了者1名で立ち上げ。相談支援事業所として始動していくサポートも含めて合意形成

- 「相談室りゅうおう」からの呼びかけで、2024年5月より3事業所での協働

-

- ケース共有による様々なケース対応への学び

- 相談支援専門員同士のピアサポート を軸に連携を強化。

現在の協働体制のしくみ

- 定例会議: 毎月第2・第4水曜日に運営・ケース共有会議の開催

- 情報共有: 共通フォルダで統一シートや資料の共有

- 連携体制: 各事業所の強みを活かし、効率的に連携

この体制で、質の高い支援と迅速な制度等の情報共有を可能に

協働体制がうまくいった理由

- 信頼と学びが生む持続性:ざっくばらんな雰囲気での定期的な対話

- 相互理解の促進:月2回の会議で深い連携と互いのケースレビュー。

- 効率化: ケース共有シート活用で業務負担を軽減。

- 経営安定: 協働による機能強化型報酬算定で安定化し、安心し

- て支援に集中。

効果・成果・課題

- ケース対応の幅の広がり

- 複数事業所の知見を共有することで、困難ケースや多様なニーズ

に対応できる幅が広がった

- 複数事業所の知見を共有することで、困難ケースや多様なニーズ

- 相談支援専門員同士の支え合い

- ピアサポートにより、一人で抱え込みがちな相談支援専門員の心

理的負担が軽減され、安心して業務に取り組めるようになった。

- ピアサポートにより、一人で抱え込みがちな相談支援専門員の心

- 専門性の向上

- 定期的なケース共有を通じて、相談支援専門員個々のス

キルアップにも繋がっていけるとよい。

- 定期的なケース共有を通じて、相談支援専門員個々のス

地域へのメッセージ・今後の展望

- メッセージ

-

相談支援専門員が安心して楽しく仕事が出来るサポートへ

- 私たちの協働モデルは、相談支援事業所の垣根を越えた新しい

相談支援専門員同士の繋がりと連携を創出しています。

- 私たちの協働モデルは、相談支援事業所の垣根を越えた新しい

- 今後の展望

-

この連携を通じて、相談支援専門員が楽しく仕事ができることでソーシャルワークの質を向上させる、新しい相談支援事業所のカタチを目指しています。

他地域の皆様にも身近な事業所との「小さな連携」から始めていただき、この新しい働き方の可能性を共に追求できることを願っています。