目次

地域情報

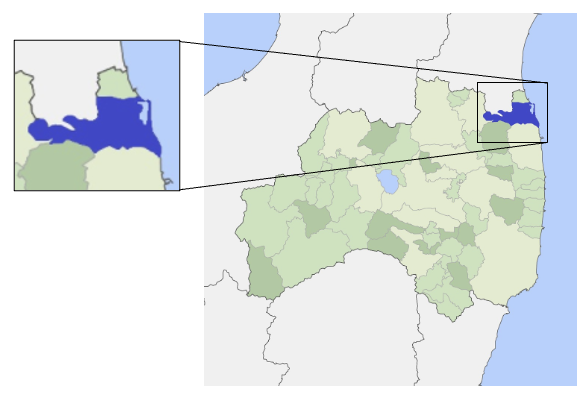

福島県 相馬市

人口

33,070人

(令和5年時点)

障害者手帳所持者数

身体

1,409人

知的

363人

精神

305人

相談支援事業所

6か所

(令和5年の5ヵ所から増加)

障がい福祉サービス事業所

- 就労継続支援B型7か所

- 生活介護4か所

- 生活訓練2か所

- 入所施設2か所

- グループホーム3か所

基幹相談支援センター

1か所

相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村からの委託により運営

支援体制

地域生活支援拠点

面的整備で設置済み

自立支援協議会

相馬市・新地町で共同設置

協働体制の経緯と構築までのプロセス

背景

- 相談支援専門員としての経験が不足 ⇒7名の相談支援専門のうち5名が令和2年度以降の配置

- 1~2名体制・兼務の事業所がほとんどで人材育成や自身の業務の検証が困難 ⇒5事業所のうち2事業所が2人態勢だが、1事業所は兼務

- 相談支援事業所単独では収入面で運営困難

相談支援事業所の基盤強化、体制整備が必要

単独事業所ではできない

経緯

- 令和6年新規相談支援事業所設置(主任相談支援門員配置)

- 相馬市・新地町相談支援事業所連絡会を基盤に機能強化型ついて検討(市町・基幹相談・相談支援アドバイザー・相談支援事業所)

- 課題を整理し、協働体制の必要性を共有し、各法人へ必要性を説明

- 令和6年10月より一体的な管理運営を開始(機能強化Ⅰ)

現在の協働体制のしくみ

構成

- 市内6事業所が連携(相馬市委託4ヵ所、新地町委託2ヵ所)

- 主任相談支援専門員を含む8名の常勤体制(主任1名、現任5名)

会議・連係体制

- 月1回対面(各1回/3ヶ月)

相馬市・新地町相談支援事業所連絡会

相馬地方相談支援事業所連絡会(南相馬市と共同)

相馬市相談支援学習会(ケース検討) - 月1回zoom(毎月第1金曜日 16:00~1時間)

相談支援ネットミーティング - 週1回zoom(毎週火曜日 9:00~30分)

情報シェアミーティング(zoom) - 24時間連絡体制(全員が携帯電話を貸与・LINEグループ)

- 基幹相談支援センター・相談支援アドバイザーとの連携

協働がうまくいった理由・継続の工夫

- 定例会議のルール化と継続的実施

-

会議の日時の固定化(例 情報シェアミーティング毎週火曜日 9:00開始)

- フラットでゆるやかな関係

-

連絡会の会長などはおかず、主任相談支援専門員が世話人としてまとめる

- zoomと対面を併用した柔軟な会議運営とAIの活用

-

zoomの利便性と活用と、会議録の作成にはAIを使用して負担を減らす

- 相談支援学習会を通じた学びの場の確保

-

定期的なケース検討の場を設け、ファシリと板書などを体験し、ケースを共有

- 協働できる心理的安全性の確保

-

同じ悩みや立場を理解しあえる仲間の存在

- 市町との課題の共有

-

会議録の共有により、リアルタイムの情報の共有と相談業務の見える化

- 基幹相談支援センター・相談支援アドバイザーとの協働体制

-

支援の交通整理や地域課題の明確化

効果・成果・課題

効果

<やってよかったなーと思うこと>

- タイムリーに相談できる人がいなかったので、ミーティングを利用して相談することができ、複数の方からアドバイスがもらえる

- 相談支援専門員同士の距離感が縮まり、士気が高まった気がする

- 事例検討も定期的に行うので、ファシリや板書のスキルを高めることができる

- 他の相談支援専門員も困難ケースを抱えていることが分かり、自分だけではなく皆頑張っているんだなと、自分のモチベーションアップにもなっている。

- 始めた当初は、こんなにもミーティングが多いと感じていて、結構時間が割かれるなと思っていましたが、メリットを多く感じていて、ミーティングが待ち遠しくなってます

成果

- 困り感と情報の共有(市町も含めて)できる

- 個別ケースから地域の課題を整理できる

- ケースを協働で担当することできる

- 相談支援事業所としての一体感が生まれる

課題

- 相談支援専門員の質と量の確保

- 委託と計画の混在の整理

- 主任相談支援専門員の不足

- 会議のマンネリ化

地域へのメッセージ・今後の展望

他地域へのメッセージ

- 孤立しない相談支援体制を、地域全体で支える仕組みへ

-

相談支援専門員の負担を軽減するとともに、地域全体として支援の質を向上させることが可能

- 協働体制はオーダーメイド

-

各事業所の強みや専門性を生かしながら、情報共有のルールや会議の運営方法、支援の役割分担を柔軟に設定することで、より効果的で実効性のある相談支援体制を構築できます。

今後の展望

- 法人の枠を超えた専門職集団へ成長する。

- サビ管や事業所の支援員へのネットワークの拡大する

- 課題を上げるだけはなく、解決策を検討する

- 次世代の人材確保と育成するリスト